熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

研究簡介:全球對減少人為產生的溫室氣體影響的緊迫性意識不斷增強,推動了工業、交通和能源部門的綠色轉型。隨著全球對減少人為溫室氣體影響的緊迫性認識的增加,綠色轉型的速度加快,目的是實現工業、交通和能源部門的脫碳。國際可再生能源機構(IRENA)報告稱,2020年全球可再生能源發電能力擴大了10.3%,主要依賴于風能和太陽能等間歇性能源。然而重型交通等無法直接電氣化的部門需要開發Power-to-X(PtX)技術,利用可再生能源將CO2轉化為可再生的碳基燃料。PtX技術目前正在開發用于將CO2轉化為各種增值產品。一種新興的技術是生物電化學系統,其中通過陰極提供微生物CO2還原的還原當量。盡管這些系統在生產H2、丁酸和CH4等方面表現出希望,但許多系統仍處于實驗室規模。大多數領先的PtX技術選項目前基于通過使用可再生電力進行水電解產生的可再生氫(H2)。基于H2平臺的各種PtX應用通過減少CO2來生產各種化學品,如生物乙醇、乙酸、甲烷、生物基塑料(聚羥基丁酸酯)和蛋白質。具有集成碳捕獲和利用(CCU)潛力的新興PtX技術是原位生物甲烷化,將CO2轉化為運輸和化學工業部門急需的碳中性生物甲烷(CH4)。

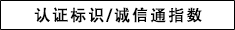

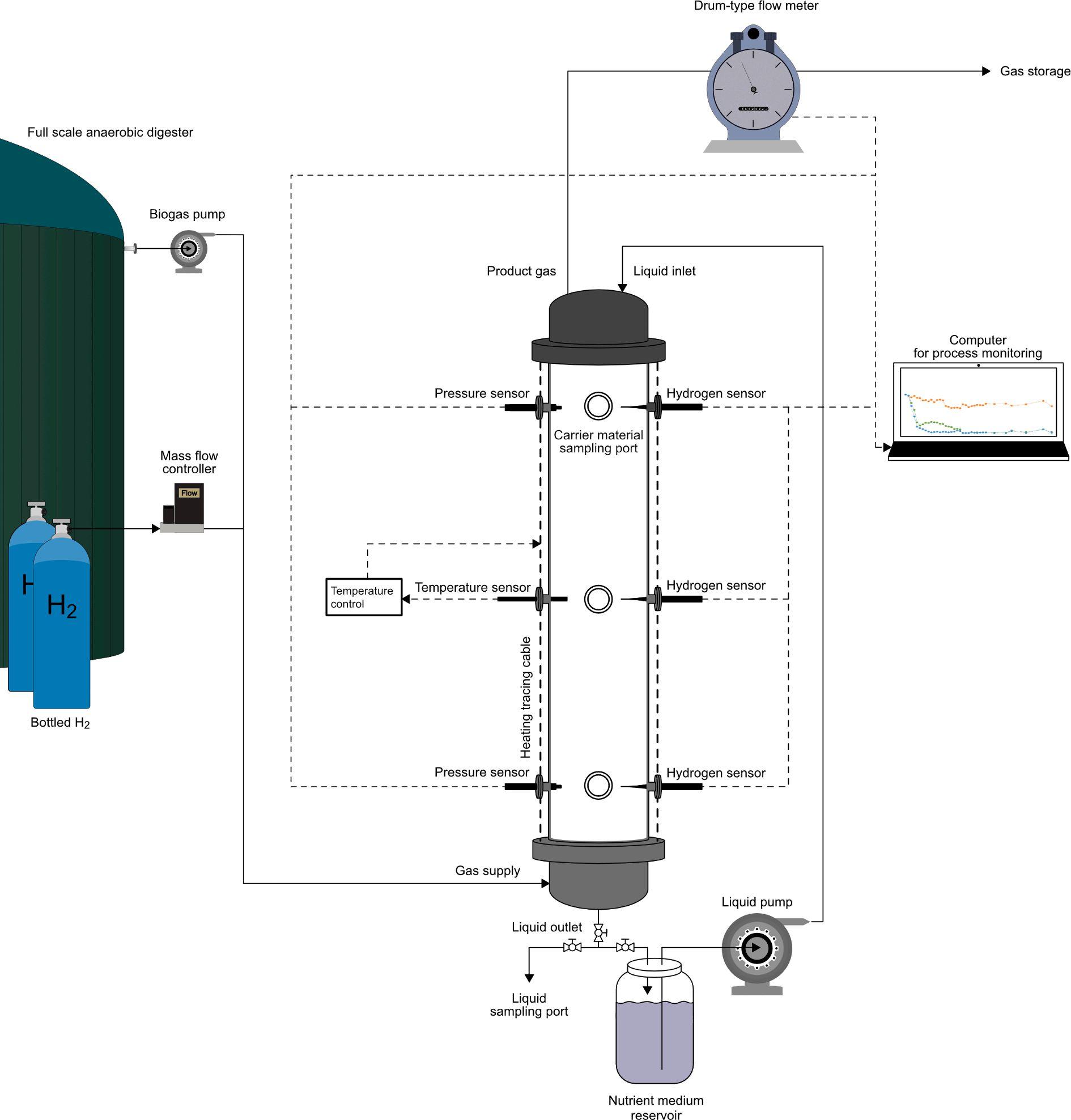

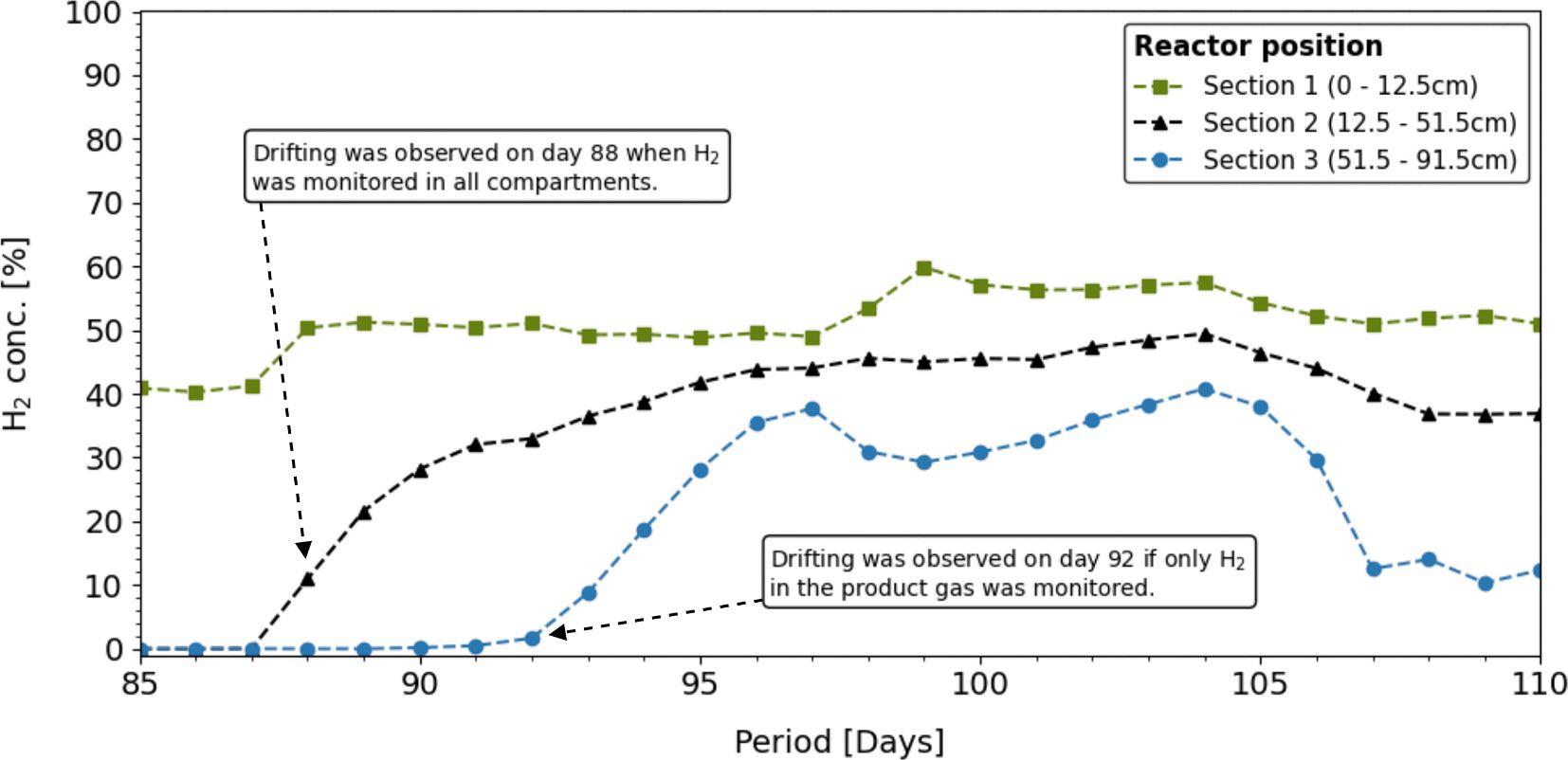

本研究采用一種新穎的方法,通過在滴流床反應器(TBR)的垂直軸上安裝多個H2微傳感器,監測反應器內部的動態過程。該方法在丹麥的一家全規模沼氣廠中進行了135天的實驗驗證。研究人員通過在TBR的不同高度安裝氫氣微傳感器(unisense),以創建反應器內的H2濃度剖面。通過持續監測H2濃度,實現對TBR內部動態的實時監測和控制,最大限度地利用反應器的性能能力,并且能夠在反應器性能惡化之前幾天發出早期預警。

Unisense微電極系統的應用

在TBR的垂直軸上安裝了多個新型的H2微傳感器,新型H2微傳感器用于監測反應器頂部、中部和底部的氫濃度,以照亮TBR的黑匣子,創建反應器的濃度剖面。通過監測不同位置的H2濃度,揭示反應器內部的動態過程,實現了對TBR內部動態的實時監測和控制,提高了反應器的穩定性和生產力。

實驗結果

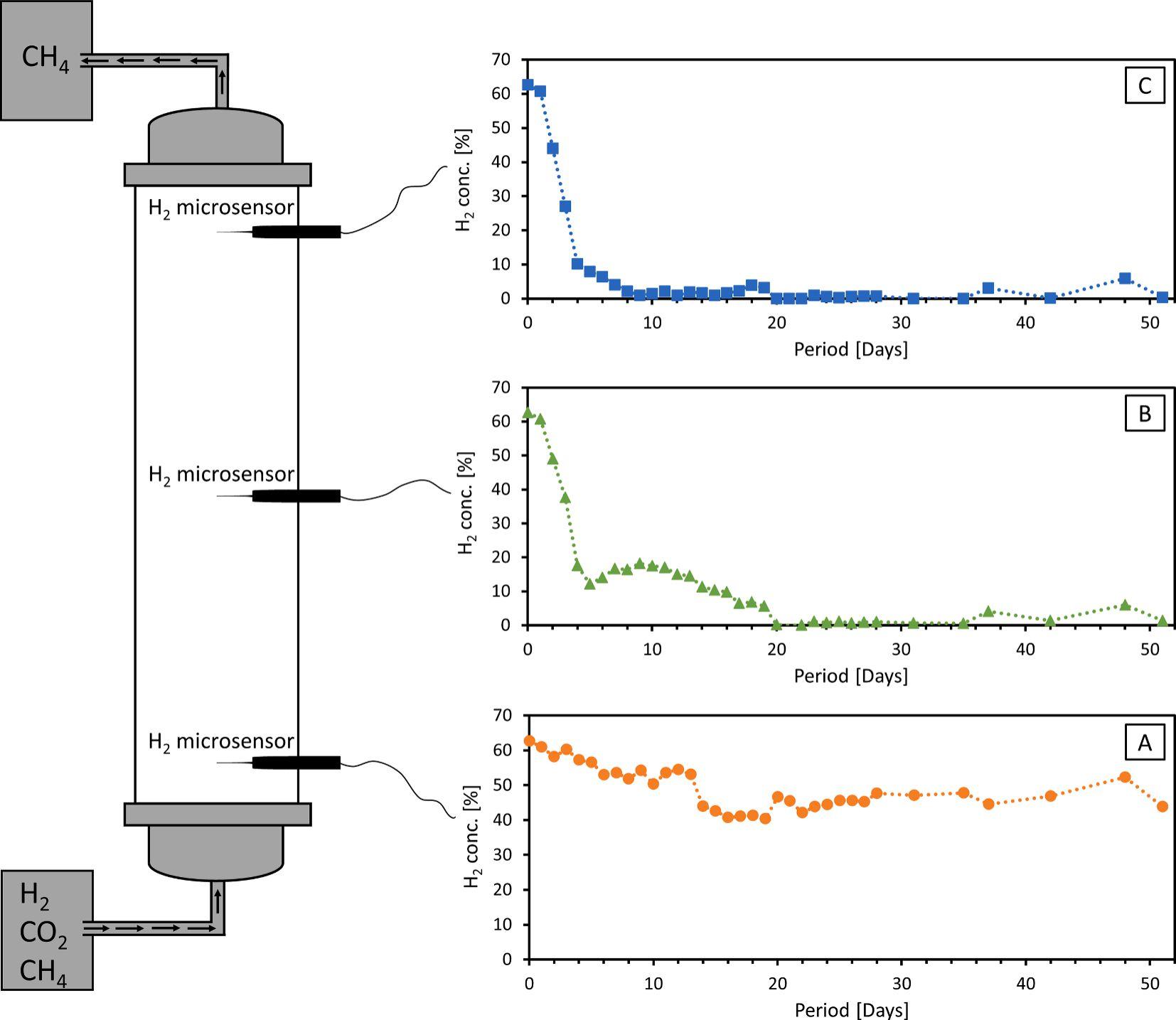

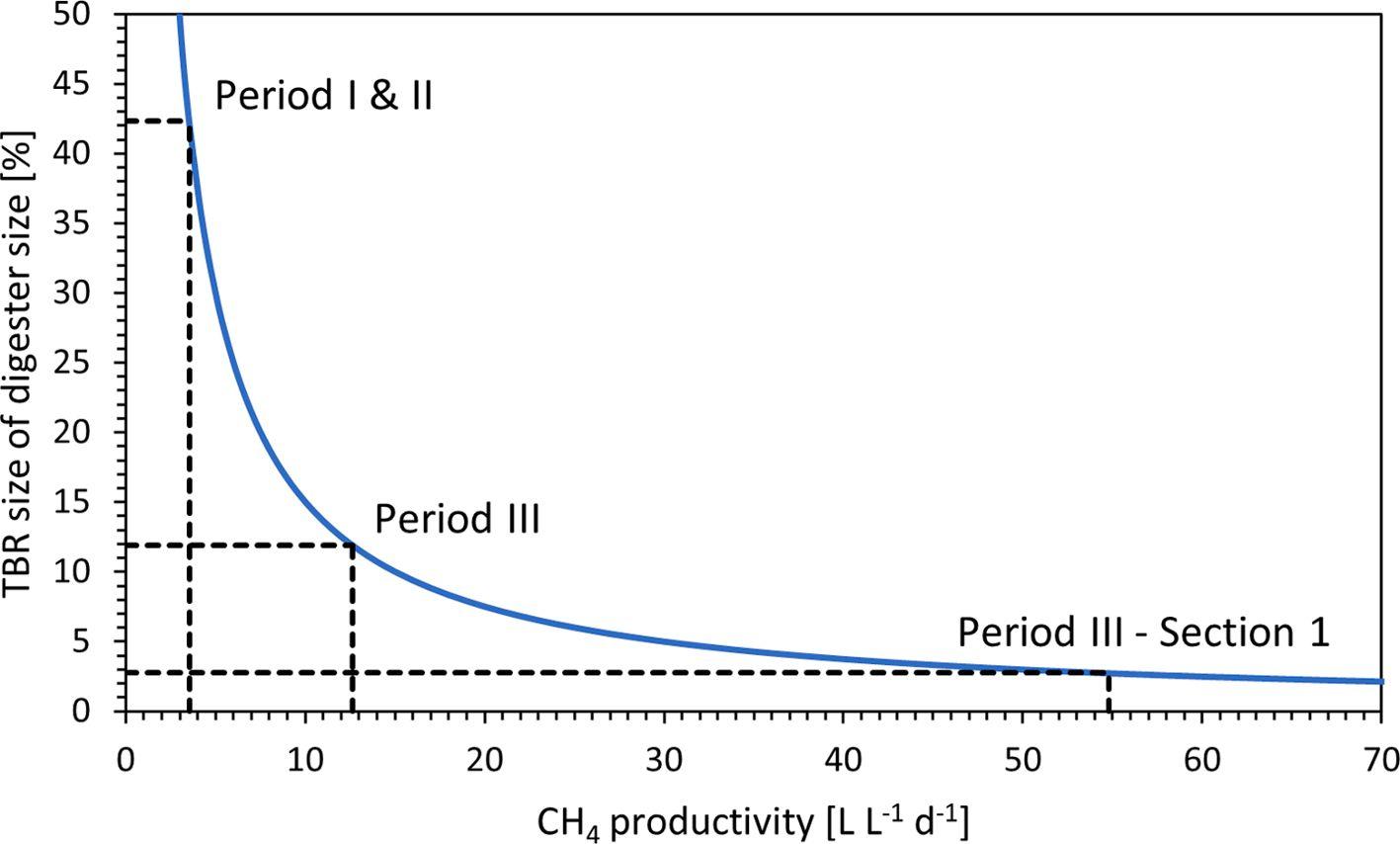

TBRs中生物甲烷化的近似塞流條件被確定為導致局部CH4生產能力達到54.8 L L?1d?1,盡管總體CH4生產能力為12.6 L L?1d?1,這是由于生物和質量傳遞限制。證明了沿垂直軸線戰略性安裝的H2微傳感器能夠監測這種內部分區和局部性能能力。傳感器平臺的過程監測因此能夠實現快速響應和優化,通過充分利用反應器體積以及檢測性能變化(即早期預警)。

圖1、滴流床反應器和監測裝置的工藝和儀器示意圖。

圖2、滴流床反應器中I階段不同垂直位置的氫氣底物濃度分布:A)第1段0–12.5厘米,B)第2段12.5–51.5厘米,C)第3段51.5–91.5厘米。每個數據點代表1440次測量的平均值(每分鐘1次測量)。

圖3、135天操作期間,在滴流床反應器垂直軸線上不同位置的傳感器測量的局部甲烷生產能力時間序列數據(基于連續的氫氣傳感器和定期的氣體成分及流量測量):第1段(0–12.5厘米),第2段(12.5–51.5厘米),第3段(51.5–91.5厘米)。每個數據點代表1440次測量的平均值(每分鐘1次測量)。

圖4、滴流床反應器第88天通過氫氣微傳感器揭示的酸化早期預警,隨后在第92天完全酸化,導致產品氣質量下降。每個數據點代表1440次測量的平均值(每分鐘1次測量)。

圖5、滴流床反應器尺寸相對于厭氧消化器尺寸的甲烷生產能力的相對關系圖。虛線表示達到3.5(階段I和II)、12.6 L L?1d?1(階段III)和54.8 L L?1d?1(階段III–第1段)甲烷生產能力時所需的反應器尺寸預測。

結論與展望

通過將新開發的內聯H2微傳感器與反應器氣相中反應物和產物的順流特性相結合,建立了一種垂直監測TBR控制的H2濃度剖面的新方法。這種H2濃度剖面的建立提供了一種監測反應器內部動態的新方法,并且證明了TBR是高度動態的系統。H2傳感器的垂直定位使得能夠對H2的轉化速率進行持續在線監測,從而充分利用了反應器的性能容量,并且可以基于檢測到的H2消耗模式的分歧進行早期警報。提高生物甲烷化效率,通過精確監測和控制反應器內部的動態過程,能夠顯著提高TBR的穩定性和CH4生產率。建立了早期預警機制,傳感器能夠在傳統氣體分析方法之前幾天檢測到H2消耗模式的變化,從而提供早期預警。本研究方法在實際沼氣廠中得到了驗證,展示了其在實際環境中的有效性和應用潛力。這種傳感技術(unisense)和過程監控方法在工業上具有重要的應用價值,能夠顯著提升生物甲烷化滴流床反應器的效率和穩定性。因此所提出的系統可以作為改進的生物甲烷化過程監測和隨后控制的重要工具,用于滴流床反應器。本研究成果通過引入先進的傳感技術和過程監控方法,為提升生物甲烷化滴流床反應器的效率和穩定性提供了重要的技術支持,具有廣泛的工業應用前景。

相關新聞

相關新聞