熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

摘要:鐵電刻蝕是一種新穎的刻蝕技術(shù),在鐵電研究領(lǐng)域日益受到重視。對鐵電刻蝕的研究現(xiàn)狀進行了綜述。首先介紹了鐵電極化對鐵電材料表面性能的影響,然后詳細闡述了鐵電疇圖形化的三種方法,即微電極圖形化、掃描探針圖形化和電子束圖形化,并分析了它們的圖形化機制和特點。其中微電極方法的鐵電疇圖形的最小尺寸為微米量級,而掃描探針和電子束方法的鐵電疇圖形的最小尺寸可小于100nm。與鐵電疇定位的表面反應(yīng)相結(jié)合,鐵電刻蝕可為納米結(jié)構(gòu)的制造提供新的途徑,因此在納米器件領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。未來鐵電刻蝕技術(shù)發(fā)展的方向是在改進鐵電刻蝕技術(shù)的同時推進其在納米器件制造中的應(yīng)用。

鐵電材料是一類具有廣闊應(yīng)用前景的功能材料,已在很多傳統(tǒng)電子陶瓷器件中獲得應(yīng)用。盡管目前鐵電材料的制備及其器件應(yīng)用研究取得了明顯進展,但以往的研究很少關(guān)注鐵電材料的表面特性。實驗研究表明,鐵電材料的表面極化強烈影響著表面局域電子結(jié)構(gòu),進而極大影響表面化學反應(yīng),因此以鐵電材料為模板,可發(fā)生依賴于表面極化的局域化學反應(yīng),實現(xiàn)材料的定位沉積。基于這一實驗事實,近年來出現(xiàn)了鐵電研究領(lǐng)域的一個新方向,即鐵電刻蝕。

傳統(tǒng)意義上的刻蝕是指半導(dǎo)體技術(shù)中圖形轉(zhuǎn)移的工藝,它是一種自上而下的微細加工工藝,即利用化學或物理方法,將光刻膠薄層未掩蔽的晶片表面或薄膜層除去,從而在晶片表面或薄膜層上獲得與光刻膠薄層圖形完全一致的圖形,在此過程中所需圖形首先由掩模版轉(zhuǎn)移到光刻膠,再從光刻膠轉(zhuǎn)移到晶片表面或薄膜層。隨著器件特征尺寸不斷縮小,傳統(tǒng)刻蝕技術(shù)面臨新的挑戰(zhàn)。鐵電刻蝕則是一種新穎的刻蝕技術(shù),它以表面極化(鐵電疇)圖形化的鐵電材料作為模版,通過極化(鐵電疇)控制的表面化學反應(yīng)(主要為光氧化/還原反應(yīng))自組裝沉積材料(包括金屬、功能有機分子和功能生物分子等),形成與鐵電疇圖形相對應(yīng)的微納米尺度的材料圖形。

1、鐵電表面特性

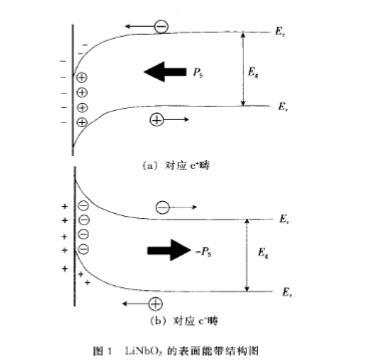

鐵電材料的表面由于鐵電疇的突然終止而產(chǎn)生大量表面電荷。為了形成能量穩(wěn)定的狀態(tài),材料外部和內(nèi)部均發(fā)生響應(yīng)過程。外部響應(yīng)過程是由于靜電吸引,與表面電荷電性相反的離子或可極化分子發(fā)生表面吸附。內(nèi)部響應(yīng)則是形成空間電荷區(qū),影響局域電子結(jié)構(gòu),直接導(dǎo)致近表面能帶彎曲。如圖1為鐵電極化的LiNbO,的近表面能帶彎曲的示意圖(圖中∈三)和④為光生載流子、o和①為極化電荷、+和一為屏蔽電荷),圖中P為自發(fā)極化強度。圖1(a)對應(yīng)的鐵電疇為正向極化(偶極子正的一端指向表面,標記為C),由于可動電子漂移到表面而使能帶向下彎曲。圖1(b)對應(yīng)的鐵電疇為負向極化(標記為C一),電子遷移到體內(nèi),在表面留下空穴,能帶向上彎曲。

圖1 LiNbO3的表面能帶結(jié)構(gòu)圖

利用鐵電材料的表面特性,可在特定的鐵電疇上發(fā)生極化依賴的表面反應(yīng)。許多鐵電材料一般可視為寬帶隙半導(dǎo)體材料(帶隙為3~4.5eV)E1。當在能量高于其帶隙的光激發(fā)下,鐵電材料內(nèi)部產(chǎn)生光生載流子(電子空穴對)。在空間電荷區(qū)的電場作用下光生電子空穴對被分離并產(chǎn)生定向移動,在C鐵電疇的表面局部區(qū)域形成電子累積,而在C一鐵電疇的表面局部區(qū)域形成空穴累積,因此需要電子(或空穴)參與的表面反應(yīng)可選擇性地發(fā)生在鐵電極化的區(qū)域。在光激發(fā)提供穩(wěn)定載梳源的條件下,這類鐵電疇定位的表面化學反應(yīng)可持續(xù)進行。

相關(guān)新聞

相關(guān)新聞